自分にもしものことがあった時のために、パートナーや子供にできる限り多くのものを残してあげたいけれど、どうすればよいか分からない。

相続税や贈与税は、いくらぐらいかかるのか知りたい。

そもそも自分の財産で、相続税がかかるのか分からない。

生前贈与ってどうすればよいのか、必要なのか、メリットがあるのか。

こんな風に、生前贈与や相続税が非課税で済む金額が知りたい方などの疑問に答えます。

そもそも中年で健康だった私は、以前は相続なんて考えたこともありませんでした。

ですが突然、「血液のがん」と診断され、休職して緊急入院し、がんの治療に入りました。

化学療法でなんとか「がん」を克服し、今はこうしてブログを書いております。

そんな私はお金の大切さを身に染みて知りました。

そして抗がん剤治療や放射線治療を行いながら、国家資格であるFP技能士試験に挑戦して合格し、現在は日本FP協会認定AFPとして活動しております。

家族の大切さとお金の大切さを学んだ私が解説しますので、最後までお付き合いください。

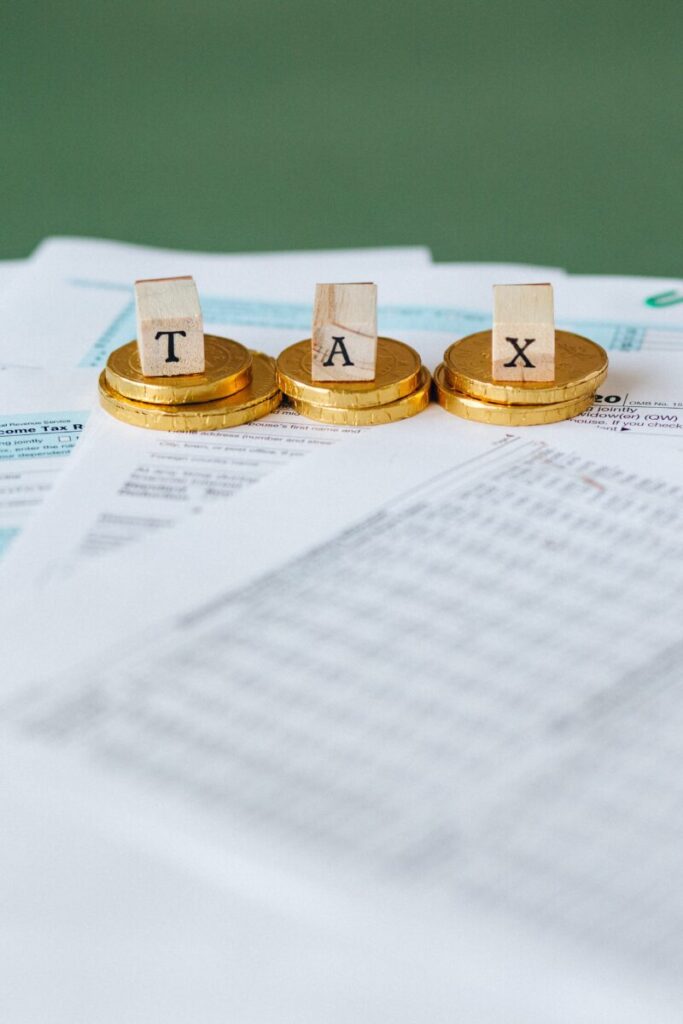

相続税は日本の世帯の10%以下しか払っていないという事実

相続税とは、人が亡くなった時に、被相続人(財産を残して亡くなった人)の持っていた財産や権利を、特定の人に引き継ぐときに必要な税金のことをいいます。

ですが相続税の基礎控除額は3600万円以上あります。

これより少ない財産しかない場合は、相続税が発生しないので、払う必要はありません。

日本国内の2020年の時点で、相続税が課税された方(非課税額を超えた方)はわずか8.8%しかいません。

それ以外の方は、相続税の控除額を超える程の財産が無かったため、相続税は無税となり、払わなくてもすんだことになります。

他にも控除される制度はありますので、あなたが生前贈与などの相続税対策をしなくても、相続税は必要ないかもしれません。

先ずは自分の財産や家計をしっかりと把握しましょう。

その次に様々な控除される条件を知ると効果的です。

相続税の非課税財産とは?

相続税には最初から非課税と認められた財産があります。

- 墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具

- 公共事業用財産

- 申告期限までに国等に寄付した財産

- 債務、葬式費用

- 生命保険金、死亡退職金のうち一定額

- 弔慰金のうち一定額

この様な財産は、相続税が非課税となる範囲があります。

無駄な相続税を支払わないためにも知っておきましょう。

以下に詳しく解説していきます。

関連記事リンク→ 生前贈与不要?相続税が無税で済む金額を知らないと損をする【FP監修】

墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具等の相続税非課税

被相続人(亡くなった方)の財産の中で、墓地、墓石、祭具、仏壇、仏具は相続税が非課税となり、かかりません。

しかし、墓地を購入して、支払い終わってない未払金がある場合は、未払金は非課税の対象外となります。

宗教的に必要なものと認められれば非課税となりますが、骨董的価値があるなど投資の対象となるものは、非課税にならない場合もありますのでご注意ください。

公共事業用財産の相続税非課税

公共事業用財産は、個人のためではなく、公共性が高いので、相続税では非課税扱いとなります。

具体的には

- 社会福祉事業

- 更生保護事業

- 科学技術に関する知識の普及または学術の研究に関する事業

- 図書館、博物館、これらに類する施設を設置運営する事業

- 家庭的保育事業、小規模保育事業または事業所内保育事業

- 学校または認定こども園を設置し運営する事業

などが公共事業用財産とされています。

ただし、財産を取得してから2年が経過しても公益事業に使っていない場合は、さかのぼって相続税が課税されます。

申告期限までに国等に寄付した財産の相続税非課税

相続税の申告期限までに相続により取得した財産を国、地本公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、寄付した相続財産には相続税が課税されません。

このような場合は、忘れずに相続税の申告期限10ヶ月後までに申告しましょう。

ただし、寄付先が個人の場合や、寄付によって相続人や親族の税負担が不当に減少する場合は非課税になりません。

債務、葬式費用の相続税控除

被相続人(亡くなった人)の債務(借入金など)を相続で引き継いだ場合は、債務を相続税課税価格から控除することがでます。

葬式費用を負担した場合も、葬式費用を相続税課税価格から控除することが可能です。

このような控除を引いて基礎控除額を下回れば、相続税を払う必要はありません。

具体的な対象範囲

債務として控除できるもの

- 借入金

- 未払医療費

- 未払の税金

債務として控除できないもの

- 生前に購入した墓地等の未払金

- 遺言執行費用

- 弁護士、税理士費用

葬式費用として控除できるもの

- 通夜、告別式、火葬、納骨費用

- 遺体捜索費用など

葬式費用として控除できないもの

- 香典返戻費用

- 法要(初七日等)費用など

以上の様に控除対象となるものと、ならないものが分かれています。

全てが控除されるわけではありませんので、ご確認ください。

生命保険金、死亡退職金のうち一定額が非課税

相続人が受け取った生命保険金、死亡退職金については、相続税の課税対象となりますが、一定額が非課税となります。

非課税限度額の計算方法は

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

となります。

非課税金額の計算では、相続を放棄した人がいる場合は、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人数とします。

被相続人に養子がある場合は、養子の数に制限があります。

法定相続人に算定できる養子の数

被相続人に実子がいる場合=養子は一人まで

被相続人に実子がいない場合=養子は二人まで

相続を放棄したもの、相続人でないものが死亡保険金を受け取った場合は、非課税の適用は受けられません。

弔慰金のうち一定額が非課税

相続人が受け取った弔慰金については、以下の範囲内であれば非課税となります。

それを超える金額は、退職手当金として課税されます。

業務上の死亡の場合

非課税限度額 =死亡時の賞与を除く普通給与 × 36ヶ月分

業務外の死亡の場合

非課税限度額 =死亡時の賞与を除く普通給与 × 6ヶ月分

以上の額が非課税となります。

相続税には控除があるのを知ってますか?

被相続人(財産を残す人)が亡くなって相続財産があっても、相続税を払わなくても良い場合があります。

日本では相続が発生した時に、相続税を払わなくてはいけないほど財産を持っている世帯は、10%以下です。

それ以外の世帯は、相続が発生しても相続税の基礎控除額内におさまっていたり、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを利用して相続税が発生していません。

計算してみれば、あなたの財産も控除の範囲内の可能性があります。

ご自分の財産が、いくら相続税控除できるのか、詳しく見ていきましょう。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税基礎控除とは、相続税の計算で使える非課税枠のことです。

相続税基礎控除の額は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算できます。

相続財産の総額が基礎控除の額より少なければ、相続税はかかりません。

また、法定相続人の数が多いほど基礎控除額は多くなるため、相続税を減らすことができます。

例えば、被相続人が配偶者と子供2人の計3人の法定相続人を残して亡くなった場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3)」で4,800万円になります。

この場合、被相続人の財産が4,800万円以下であれば、相続税はかからないということになります。

もし財産が5,800万円を超えていたら、その超えた分に対して相続税が課されます。

ご自分の相続人の数を知り、相続税の基礎控除額がいくらあるか確認してみましょう。

相続税の配偶者控除

相続税配偶者控除とは、申告要件を満たした配偶者が取得した課税遺産総額が、1億6,000万円(もしくは法定相続分)までであれば、配偶者に相続税はかからないという制度です。

相続税配偶者控除の適用要件は以下の通りです。

- 配偶者が法律上の婚姻関係にあること

- 遺産分割が確定していること

- 相続税の申告書を期限内に提出すること

相続税配偶者控除を安易に適用すると、二次相続(配偶者の死亡時)で高額な相続税がかかる可能性があります。

そのため、将来的な負担を考慮して、遺産分割や贈与などの対策を検討する必要があります。

小規模宅地等の課税価格の計算の特例

小規模宅地等の課税価格の計算の特例とは、被相続人または、被相続人の生計を同じくする親族が、居住用や事業用に使っていた宅地等を相続する場合、その評価額を最大80%減額できる特例です。

この特例を受けるには、次のような要件があります。

- 相続した宅地等が小規模であること(面積や評価額に基づく)

- 相続した宅地等が居住用または事業用に供されていること

- 相続した宅地等を取得した者が法定相続人であること

小規模宅地等に該当する不動産は以下の通りです。

- 被相続人が居住していた宅地(居住用宅地)

- 被相続人が行っていた事業用に使用していた宅地(事業用宅地)

- 被相続人が第三者に貸したり、賃貸アパートを建てたりしている宅地(貸付用宅地)

この特例の具体的な計算方法は、次のようになります。

評価額×減額率(80%または50%)=減額額

評価額-減額額=課税価格

・適用される宅地の上限面積と減額割合

| 宅地等 | 上限面積 | 減額割合 |

| 事業用(特定事業用宅地等) | 400㎡ | 80% |

| 居住用(特定住居用宅地等) | 330㎡ | 80% |

| 不動産貸付用(貸付事業用宅地等) | 200㎡ | 50% |

一緒に住んでいた配偶者が亡くなってしまった時に、相続税が払えないからといって、住む家を追い出されてしまっては困るのでこのような制度があります。

この特例は相続税だけでなく、贈与税にも適用されます。

相続税対策の生前贈与をする前にやるべきこととは?

相続税に様々な控除があることをご紹介してきました。

相続税の負担軽減をするために、生前贈与を検討している方が、先にやらなければいけないことがあります。

それは自分の財産状況を知ることです。

現在の自分の状態を知らなければ、これからの方針も決まりません。

家計や財産のことを知ってから対策をはじめましょう。

そして一人で全て背負い込まずに、身内に相談してください。

相続を受けるのは身内です。

自分の現状を知った上で、相続税対策の生前贈与を行う方のために、贈与税のメリットや、注意点を解説していきます。

生前贈与のメリットと注意点とは?

生前贈与とは、生きている間に財産を無償で他人に与えることです。

生前贈与のメリット

- 相続税の節税:生前贈与では、年間110万円まで非課税。相続では一度に財産が移るため、相続税が高くなる可能性がある。

- 贈与者の意思を反映:生前贈与では、自分が望む人に確実に財産を承継させること可能。相続では法定相続人や遺言書の内容に従わなければなりません。

- 贈与者と受贈者の関係改善:生前贈与では、感謝や愛情を伝えることが可能。 相続では争いや不満が起こることもあります。

生前贈与の注意点

- 贈与税の納付:生前贈与では、非課税額を超えた部分に対して贈与税がかかる。 贈与税は受贈者(受け取る人)が納付する義務があります。

- 贈与財産の管理:生前贈与では、財産を渡した時点で所有権や管理権を失います。 受贈者が自由に処分したり、債務担保にしたりする可能性もあります。

- 生活資金や介護費用:生前贈与では、将来的な自分の生活資金や介護費用を考慮する必要がある。 贈りすぎて自分のためのお金が無くなってしまっては大変です。

贈与税の申告期限

贈与税の申告は、受贈者(もらった人)が金品の贈与を受けた年の、翌年2月1日から3月15日までに申告しなければいけません。

申告する先は、贈与を受けた人の住所地の管轄する税務署です。

贈与者(あげた人)の住所地の税務署ではありませんので、お気を付けください。

申告するのは1月1日から12月31日までの一年分をまとめて申告します。

関連記事リンク→贈与税の申告期限と納付方法は知らなきゃ絶対にヤバい!【FP監修】

贈与税を申告しなかった場合の追加請求

贈与税を申告せずにあとからバレた場合、ペナルティが課されます。

通常の贈与税に加えて

- 無申告加算税

- 延滞税

- 重加算税

このような追加の支払いが発生する場合があります。

かなりの支払額アップになってしまいますので、しっかりと申告して支払っておきましょう。

現金手渡しで贈与しても税務署にはバレる

現金手渡しで贈与しても税務署には隠し通せません。

個人が財産価値があるものを受け取ると贈与税がかかります。

これを逃れようとして、振り込みなどを使わず、現金手渡しならばバレないと思う方もいるかも知れません。

ですが税務署は毎年綿密な調査を行っています。

その場ですぐにバレなくても、ほとんどの人が最終的にはバレているのが事実です。

あとで隠していたのがバレると、ペナルティが足されて、普通に払うよりも大きな支払額になります。

隠そうなどと思わずに、しっかりと申告しましょう。

関連記事リンク→生前贈与は隠してもバレる。バレて損をするのはあなたです。FP監修

生前贈与の基礎控除110万円の非課税枠とは?

人から人へ金品をあげた時には、贈与税という税金がかかります。

例えば親から子へ、祖父から孫へなど、家族のお金の受け渡しなども贈与税の対象です。

しかし贈与税には「基礎控除」と言われる非課税の枠があります。

この金額が一年間で110万円です。

110万円以下であれば、贈与を受けても税金がかからないので、贈与税を払う必要がありません。

申告の義務もないので、確定申告なども必要なし。

これが暦年贈与と呼ばれる110万円以下のことです。

次から注意事項なども細かく説明していきます。

詳細記事リンク→知らないと損します。生前贈与年間110万円非課税枠の上手な使い方【FP監修】

基礎控除110万円の対象者

贈与税は全ての個人間の金品の受け渡しが対象です。

夫婦間、親から子、祖父祖母から孫へはもちろん、他人でも当然、贈与税の対象です。

ただし、扶養義務者(親など)から配偶者や子への生活費などは贈与ではありませんので対象外です。

法人(会社)から個人への贈与は贈与税ではなく、一時所得または給与所得として所得税と住民税が加算されます。

一年間に一人が受けた110万円以下の贈与が暦年贈与非課税枠の対象です。

一年間とは1月1日から12月31日までの期間となり、次の1月1日にリセットされます。

よく言われる、親から子へ毎年110万円を非課税で贈与できるとはそういう意味です。

贈与税の対象にならない場合

扶養義務者(父母など)からの、通常必要と認めれる生活費や教育費には、贈与税はかかりません。

例えば、離れて暮らしている大学生の子供に、仕送りや学費を送っても、それは通常必要なので贈与税は非課税です。

このように、子育てなどで通常必要な金品は贈与税の対象外となります。

個人から個人へ、香典、年末年始の贈答やお祝い、お見舞いなどはもらっても贈与税は課されません。

しかし、社会通念上相当と認められる範囲内に限ります。

どの程度が社会通念上相当(常識的な範囲内)とは、確実な数字は言えません。

相続または遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始の年に、被相続人(亡くなってしまった人)から、亡くなる前に贈与をされていた財産は贈与税の対象外です。

こちらは相続税を課税しますので、贈与税は課税されません。

基本的に相続税と贈与税が重なる時は、どちらか一方だけがかかります。

二重に両方の税をとられるわけではありません。

贈与税の基礎控除110万円の意味

贈与税の基礎控除一人110万円以下とは、受贈者(もらって受け取る人)が、一人に付き110万円以下まで非課税ということです。

例えば父から子へ110万円ならOKですが、父から110万円、母から110万円を贈与されたら、110万円を越えた金額に贈与税がかかってしまいます。

110万円 + 110万円 =220万円 贈与された

父から50万円、母から60万円ならば、合計110万円以下なのでOKです。

50万円 + 60万円 =110万円 贈与された

このように、何人からもらっても合計額が110万円以下ならば非課税です。

極端なことを言えば、110人に1万円ずつもらっても、合計は110万円以下なのでOKです。

1万円 × 110人 =110万円 贈与された

実際には中々ないと思いますが、受けとる側が合計110万円なら非課税と覚えておけば大丈夫です。

基礎控除110万円は受け取る側の話で、贈る側は上限はない

贈与税の基礎控除を受け取る側は年間110万円以下しか非課税になりませんが、贈与者(人にあげる側の人)には110万円以下の上限はありません。

説明しますと、子どもが3人いたとします。

子ども一人に付き110万円以下しか贈与税の非課税枠はありません。

ですが、子ども3人全員に110万渡しても、受けとる側は一人に付き110万円以下なので、非課税です。

親 →子供A 110万円

→子供B 110万円

→子供C 110万円 =合計330万円

このように受け取る側が一人に付き110万円以下ならば、何人にあげても非課税です。

一年に110万円では子供たちに残すお金が少ないと感じていても、年間330万円を5年間続ければ1650万円になります。

もし孫などもいて、もっと渡す相手の人数が増えれば、かなりの金額が非課税で渡すことが可能です。

こうなってくれば大きな節税効果が期待できます。

贈与税の計算方法とは?

贈与税の計算方法は、以下のようになります。

まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

次に、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

さらに、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

計算式としては、

贈与税額 =(贈与額-110万円) × 税率 - 控除額

となります。

税率と控除額は

- 特例贈与財産(18歳以上の者が父母、祖父母から贈与を受けた場合)

- 一般贈与財産(特例贈与財産に当てはまらない贈与を受けた場合)

上記2種類で税率や控除額が変わってきます。

以下に速算表を記載しますので、自分で計算したい方はご利用ください。

贈与税額計算の税率速算表

一般贈与財産

| 基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |

| 200万円以下 | 10% | なし |

| 200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 600万円超~1000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1000万円超~1500万円以下 | 45% | 175万円 |

| 1500万円超~3000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3000万円超 | 55% | 400万円 |

特例贈与財産

| 基礎控除後の課税価格(A) | 税率(B) | 控除額(C) |

| 200万円以下 | 10% | なし |

| 200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 600万円超~1000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1000万円超~1500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 1500万円超~3000万円以下 | 45% | 265万円 |

| 3000万円超~4500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4500万円超 | 55% | 640万円 |

上記速算表を使って計算します。

計算式は

贈与税額 =A(贈与額-110万円) × B - C

となります。

例 祖父母から孫へ500万円の贈与をした場合

祖父母からは特例贈与財産の速算表が適用されます。

(500万円-110万円) × 15% - 10万円 = 48.5万円

このように計算すれば、例題の贈与税が48.5万円かかることが分かります。

ご自分で計算したい方はご使用ください。

贈与税基礎控除以外の非課税枠5選

贈与税には基礎控除110万円の非課税枠以外にも、非課税となる制度があります。

1.配偶者間贈与の控除特例

2.住宅取得資金贈与の特例

3.相続時精算課税制度

4.教育資金一括贈与の特例

5.結婚、子育て資金の一括贈与の特例

以上5つの制度を紹介します。

聞きなじみのない言葉ばかりだと思いますが、一つ一つ解説していきます。

知っていればお得に節税できる可能性がありますので、ご覧下さい。

関連記事リンク→生前贈与で損をしないための対策6選!非課税金額解説【FP監修】

1.配偶者間控除の贈与特例

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で行われる贈与に関する特例のことです。

居住用の不動産や住宅購入資金を贈与する場合に、最大2,000万円の特別控除が受けられます。

この控除は、110万円の基礎控除と合わせて使うことができるため、合計2,110万円までなら贈与税がかからないことになります。

同じ配偶者からは一度しか使えません。

実行するタイミングを考えて贈与しましょう。

2.直系尊属からの住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例とは、直系尊属から住宅の新築・取得や増改築などのために資金を贈与された場合、一定額まで贈与税がかからない制度です。

この特例は令和5年末まで延長されています。

非課税限度額は、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までです。

適用条件は以下になります。

- 贈与者(あげる側)が父母、祖父母などの直系尊属

- 受贈者(受け取る側)が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上

- 受贈者の贈与を受ける年の合計所得金額が2000万円以下

- 日本国内に住所を有すること

- 取得住宅の床面積が40㎡以上、240㎡以下

- 床面積の二分の一以上が居住用

- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと

- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、住宅用の家屋の新築等をすること

- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること

以上のような条件がありますが、新築だけではなく、中古住宅取得や増改築でも適用できます。

適用できる方はぜひご活用ください。

3.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などに対して生前贈与をした場合に、選択できる贈与税の制度です。

この制度を利用すると、贈与時には軽減された贈与税を支払い、相続時には贈与財産とその他の相続財産を合計した価額から、既に支払った贈与税額を差し引いた相続税額を精算します。

この制度のメリットは、生前贈与で相続財産を減らすことができることや、相続時に納めるべき税額が減る可能性があることです。

贈与時に贈与税を軽減するために、2500万円までの贈与税が非課税になります。

2500万円を超える金額については、一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度は納税の先送りのような制度ですので注意が必要です。

使い方を間違えれば、節税効果はほとんどなくなる場合もあります。

有効活用する方法もありますが、専門家に相談してから使うのをおすすめします。

専門家に相談リンク → 相続での税理士選びなら税理士ドットコム

4.教育資金一括贈与の特例

教育資金一括贈与の特例とは、祖父母などの直系尊属から子や孫などの30歳未満の者に対して、教育費に使用する目的で一括で贈与した場合に、1人あたり最大1,500万円まで贈与税を非課税とする制度です。

この制度を利用するためには、教育資金管理契約を締結し、贈与税の申告を行う必要があります。

この制度のメリットは、相続時に納めるべき税額が減る可能性があることや、教育費の負担を軽減できることです。

適用条件

- 教育資金に限る

- 子や孫一人につき、1500万円まで

- 子供が満30歳に到達するまで(残ったお金は贈与税の対象)

- 子が23歳以上の場合は、学校以外の習い事などは非課税対象外

- 贈与は信託が預金で行わなければならない。

- 贈与金使用の度に、金融機関に領収書を提出

条件や手続きも様々あり、残った額が贈与税の対象になるなど、使い方を考えないといけない制度です。

教育資金はこの制度を使わなくても、必要な時に必要なだけ渡すのは最初から非課税です。

安易に使用をせず、ご家族や専門家に相談してから適用するのをおすすめします。

5.結婚、子育て資金の一括贈与の特例

結婚、子育て資金の一括贈与の特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫などに対して、結婚費用や子育て費用に使用する目的で一括で贈与した場合に、1人あたり最大1,000万円(結婚に関わる費用は300万円が上限)まで贈与税を非課税とする制度です。

適用条件

- 贈与者(渡す側)が父母、祖父母などの直系尊属

- 受贈者(受け取る側)が18歳以上

- 受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下

- 非課税限度額は受贈者一人につき1000万円(結婚資金は300万円)

- 子や孫が満50歳になると資金管理契約終了(残額は贈与税対象)

- 贈与者が亡くなった場合は資金管理契約終了(残額は相続税加算)

- 目的外の使用は贈与税対象

- 専用口座の開設が必要

- 口座から払い出すたびに領収書等が必要

- 引っ越し費用、分娩費用や不妊治療代なども適用可能

以上の適用条件があり、手続きも多いですが、適用できる範囲も広いです。

適用範囲も多いので専門家に相談されるのおすすめします。

専門家探しのリンク → 相続税申告での信頼できる税理士選び

贈与税の納付方法とは?

贈与で財産をもらった人が、非課税や控除計算をしたあとに、基礎控除の110万円を超えた場合は、贈与税の納付が必要です。

贈与税の納付方法は、以下の5種類があります。

1.金融機関や税務署で納付書による現金一括納付

2.クレジットカード

3.インターネットバンキング

4.ダイレクト納付

5.コンビニ納付

納付書は、管轄の税務署でもらうことができます。

e-Taxを利用して申告する場合は、電子データやイメージデータとして添付することもできます。

贈与税が一括納付できない方のために、一定の要件のもとに延納(分割納付)も認められます。

贈与税の延納

贈与税の延納とは、一度に多額の納税をすることが難しい場合に、一定の条件の下に5年以内の期間に分けて贈与税を納めることができる制度です。

延納申請をするには、贈与税の申告書と一緒に「贈与税等延納申出書」を提出する必要があります。

ただし、延納した分には利子税がかかります。

相続税や生前贈与を上手に活用まとめ

自分の財産が、相続税の控除額以下ならば、残された家族に相続税はかかりません。

そうなると生前贈与なんて関係ないと考えてしまいますが、それは今現在の状態です。

そのためにも、今の資産の現状を知ることが一番最初にやることなのは間違いありません。

これから自分が将来いくら稼ぐか把握できるでしょうか。

何歳まで生きられるか分かるでしょうか。

私にはわかりません。

この不安定な世の中で、絶対などありません。

だからこそ、今できることは今やるべきです。

税金というのは、知識のないものには優しくありません。

知識をつけるのも大変ですし、時間もかかります。

自分の知識を磨きながら、専門家に相談するのが最適です。

残される家族のために、今行動をおこしてください。

私のようなFPや、税理士などの専門家がお手伝いします。

まずはご家族や専門家に相談するのが解決の第一歩です。

一緒に悩みを解決して、未来につなげていきましょう。

関連記事リンク→生前贈与不要?相続税が無税で済む金額を知らないと損をする【FP監修】

関連記事リンク→贈与税の申告期限と納付方法は知らなきゃ絶対にヤバい!【FP監修】

関連記事リンク→生前贈与で損をしないための対策6選!非課税金額解説【FP監修】

関連記事リンク→知らないと損します。生前贈与年間110万円非課税枠の上手な使い方【FP監修】

関連記事リンク→生前贈与は隠してもバレる。バレて損をするのはあなたです。FP監修

合わせて読みたい記事→最期の準備と遺産整理に役立つ10のポイント【AFP監修】

参考記事リンク→生前に自分にぴったりの戒名を選ぶ方法【がん経験者FP解説】

人気記事リンク→→病気で仕事を休む時に知っておきたい保険の種類と条件選び方ポイント

人気記事リンク→【生前葬儀で遺志を伝える】自分が望む最後のセレモニーの実現方法

コメント一覧表示